インド洋の「真珠」と称されるスリランカ。美しい自然や紅茶だけでなく、2500年以上にわたる壮大な歴史と多様な宗教文化が息づく国でもあります。

古代王が築いた都の遺跡群、街角に並ぶ仏教寺院とヒンドゥー寺院、モスクや教会――。

こうした光景は、スリランカの奥深い歴史と多民族・多宗教の背景を物語っています。この記事では、日本人観光客向けにスリランカの「歴史」と「宗教」をわかりやすくまとめてご紹介します。

古代王朝の伝説から植民地時代、現代までの歴史と、仏教を中心とした多宗教社会の成り立ちを知れば、きっとスリランカ旅行がさらに充実したものになるはずです。それでは、南アジアの楽園スリランカの歴史と宗教の世界へ一緒に旅してみましょう!

スリランカの歴史:古代から現代までの歩み

ラクシャン

ラクシャンスリランカは紀元前6世紀頃から記録が残る長い歴史を持ちます!

その歴史は大きく分けて、古代~中世のシンハラ王朝時代、16世紀以降のヨーロッパ植民地時代、そして1948年以降の独立国家時代に区分できます。

各時代で興亡を繰り返した王国や外勢との関わりが、現在の文化や社会にも影響を与えています。ここでは主要な出来事を時系列で見ていきましょう。

古代王国の誕生と仏教の伝来

スリランカの伝説的な建国物語は、紀元前6世紀頃に北インドからやって来た王子ヴィジャヤに始まるとされています。彼は一族とともにランカ島(当時の呼称)に上陸し、先住民と融和しながら最初の王国(タンブッパニー王国)を築いたと伝えられます。

この物語はスリランカ最古の年代記『マハーワンサ(大史)』に記されており、獅子と王女の間に生まれた子孫ヴィジャヤが島の支配者となったという神話的伝承です。真偽のほどはともかく、紀元前5世紀頃にはスリランカで古代国家の萌芽が見られ、島の中心部にアヌラーダプラと呼ばれる都市が都として成立しました。

その後、紀元前3世紀にスリランカ史最大の転機が訪れます。インドのマウリヤ朝の皇帝アショーカ王が仏教を広めるため、息子のマヒンダ尊者をスリランカに派遣しました。

マヒンダによる仏教の伝道は大成功をおさめ、当時のシンハラ王デーワーナンピヤ・ティッサ王が仏教に改宗したと伝えられます。

これにより上座部仏教(テーラワーダ仏教)が島に定着し、以後スリランカは仏教文化圏の一翼を担うことになりました。仏教伝来後、王は都アヌラーダプラにマハー菩提樹(ブッダ成道の菩提樹の分株)を迎え入れ寺院を建立するなど、仏教は国家の庇護を受けて発展していきます。

古代~中世にかけてのスリランカでは、シンハラ人の王朝が盛衰を繰り返しました。紀元前後から紀元後10世紀まで続いたアヌラーダプラ王国は、各代の王が巨大な仏塔(ダーガバ)や灌漑貯水池を築いたことで知られます。

例えば紀元前1世紀頃建立のルワンウェリサーヤ大塔や、5世紀のパラクラマ・バフ大王が築いた人工湖などは、その技術水準の高さに驚かされます。しかし王国はしばしば外敵の侵入に晒されました。

特に南インドのタミル人勢力との抗争は長期にわたり、10世紀末にはインドのチョーラ朝が一時的に島を征服しています。このような侵攻により、シンハラ王統が中断することもありました。

11~13世紀には都を北中部のポロンナルワに移したポロンナルワ王国が繁栄します。ポロンナルワ遺跡にはガル・ヴィハーラ(巨大な涅槃仏石像群)など当時の仏教文化の遺産が残り、現在は世界遺産に登録されています。

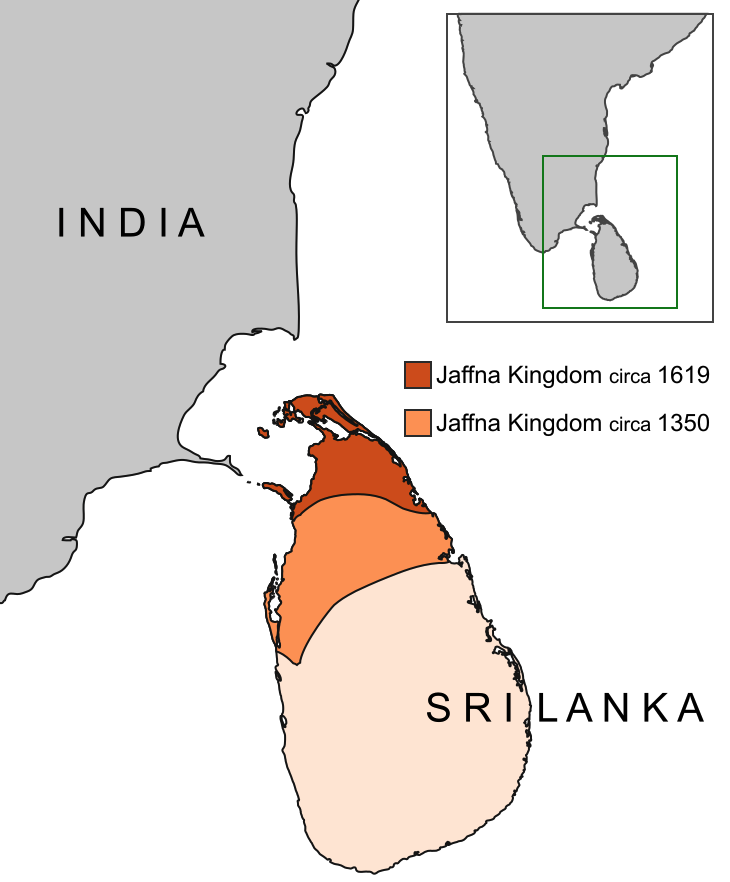

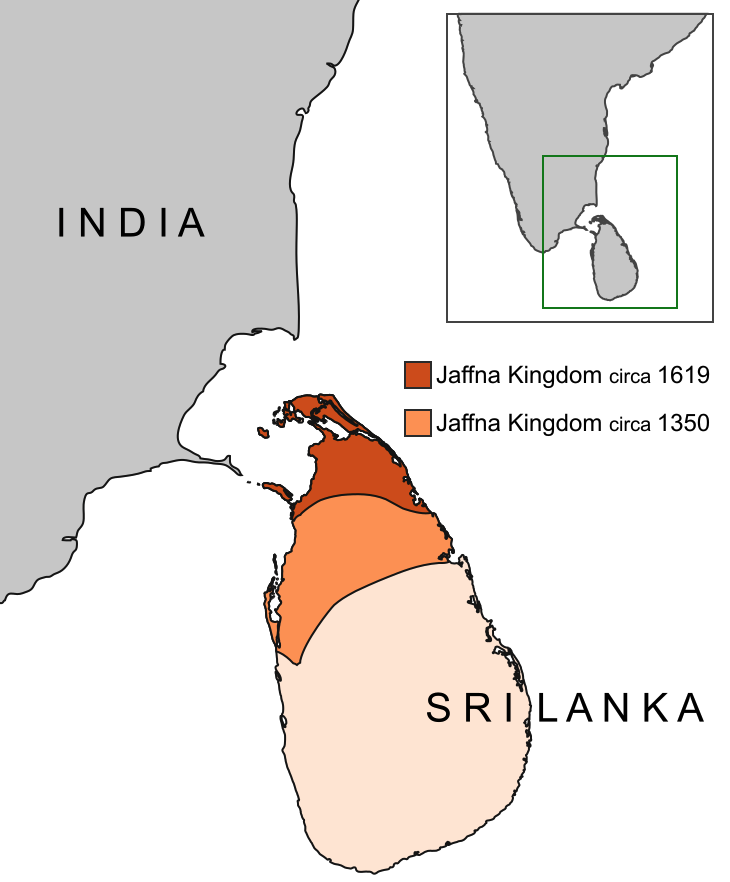

ポロンナルワ時代後、王朝は南西部や中部高地へ移り、ダンバデニヤ、コーッテ、シーターワカなど各地に都が置かれました。しかし13世紀以降、北部ではタミル人がジャフナ王国(ヤーパ・パーナ王国)を建て、南部のシンハラ人王国と島を二分する状態が続きます。このため、中世後期のスリランカは統一王朝の不在が続きました。

シーギリヤロックはいつできた?「天空の宮殿」誕生秘話とは?

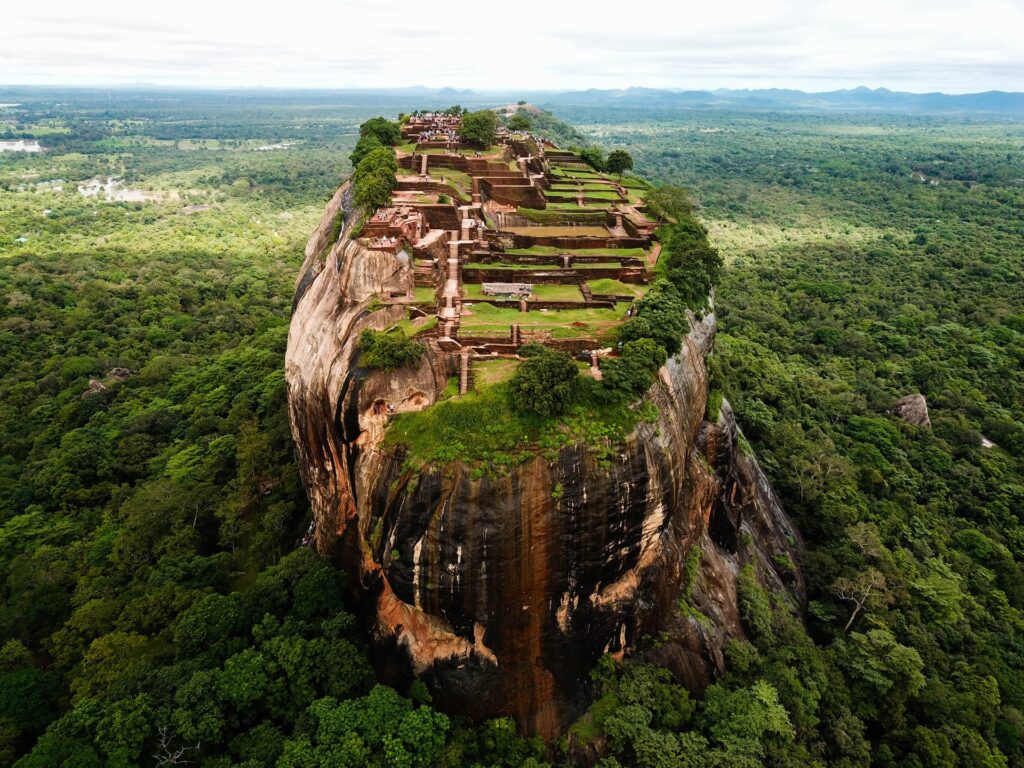

シーギリヤロック(シギリヤ、ライオンロックとも呼ばれる)は、スリランカ史の中でも際立つ“ワンシーン”――5世紀のわずか18年間だけ王都となった幻の空中宮殿――その痕跡です。

建設の主役は、父王を幽閉して王位を奪ったと伝わる カッシャパ1世(在位477–495 CE)。内陸のアヌラーダプラを追われた彼は、敵対する弟モッガラーナの反攻を恐れ、標高約200 mの花崗岩の岩山を“天然のシェルター”に選びました。

岩肌に巡らされた石段、王宮跡を囲む水園・噴水・鏡壁の回廊は、わずか二十年足らずで造られたとは思えないスケールです。即以後7年あとにはシーギリヤロックの頂上に王宮が誕生していたほどです。

しかし、495年にカッシャパ1世はインドの援軍を引き連れた弟モッガラーナに敗れ自害。495年にシーギリヤは陥落して再びアヌラーダプラに遷都して20年足らずの栄華に幕を閉じました。

ヨーロッパ植民地支配と「セイロン」時代

16世紀になると、スリランカの戦況に大きな変化をもたらす新たな勢力が登場します!

大航海時代にインド洋へ進出してきたヨーロッパ諸国(ポルトガル、オランダ、イギリス)です。1505年にポルトガル人がセイロン島(当時の名称)に初上陸し、その後交易拠点を築きました。ポルトガルはシンハラ人の海岸部諸王国と衝突しつつ、16世紀末までに島の沿岸部の大半を支配下に置きます。

しかし17世紀になると、同じく南アジア進出を図るオランダがポルトガル勢力を駆逐しました。オランダ東インド会社の支援を受けた内陸のシンハラ王国(当時中部高地のキャンディ王国)がポルトガルと戦いを繰り広げ、1658年までにはポルトガル勢は島から撤退します。

以降、オランダが海岸部の支配権を掌握し、港湾都市に要塞網を築きました。現在、南部の要塞都市ゴールに残るオランダ要塞跡(世界遺産「ゴール旧市街と要塞」)は、この時代の名残です。

18世紀末になると、ナポレオン戦争の影響でオランダ領セイロンはイギリスに接収されました。さらに内陸部で独立を保っていたキャンディ王国も、イギリスとの戦いに敗れて1815年に崩壊します。

これにより、1815年にスリランカ全土が初めて統一的な統治下に置かれ、イギリス領セイロン植民地が成立しました。イギリス統治下では、コーヒーや紅茶、ゴムといったプランテーション農業が導入され、多くのインド人労働者が移入されたことが後の民族構成にも影響を与えました。

また鉄道や道路の整備、英語教育の導入などインフラ・制度面でも西欧型近代化が進められました。現在スリランカ名産のセイロン紅茶は、この時代に発展したものです。

一方、イギリス支配に対してスリランカ人の抵抗も各地で起こりました。代表的なものに、1818年のウバ蜂起や1848年のマータレー蜂起といった反英武装闘争があります。いずれも鎮圧されましたが、20世紀に入ると民族主義運動が高まり、次第に独立への機運が強まっていきました。

独立、内戦、そして現代のスリランカ

第二次世界大戦後の1948年、セイロンはイギリス連邦内の自治領(ドミニオン)として独立を果たしました!

当初国名は「セイロン」のままでしたが、1972年に共和国宣言を行い、正式国名をスリランカに改称しています。「スリランカ」という名称はサンスクリット語で「光り輝く島」を意味し、また古来よりこの島を指す「シンハラ(獅子の国)」という呼称にも由来する名前です。

独立当初からスリランカはアジア最古の民主主義国の一つとして議会制を敷き、高い識字率や教育水準を誇りました。

しかし、独立後の政治は順風満帆ではありませんでした。多数派であるシンハラ人と少数派タミル人との民族的・宗教的緊張が次第に高まっていきます。

公用語をめぐる対立や政治的権力配分への不満から、タミル人武装組織(タミル・イーラム解放のトラ=LTTE)が分離独立を要求し、1983年に内戦(スリランカ内戦)が勃発しました。

この内戦は実に約26年間続き、2009年にようやく終結しています。内戦期には1983年の大規模騒乱(「ブラック・ジュライ」)をはじめ幾度も流血の衝突が発生し、経済発展も停滞しました。

2009年に内戦が終わると、スリランカは平和と再建の道を歩み始めました。戦後はインフラ復興や経済発展に注力し、観光客も年々増加しています!

ただし、内戦の傷跡は深く、完全な民族融和には課題も残ります。例えば2019年には宗教過激派による同時爆破テロ事件(イースター爆破事件)が起きるなど、断続的な不安要素もありました。

それでも近年のスリランカは政治的安定に努め、観光PRにも力を入れています。世界遺産に登録された数多くの史跡(アヌラーダプラ、シギリヤ、ゴールなど)や豊かな自然を求めて、多くの旅行者が訪れるようになりました。

現代のスリランカは、古代から現代までの歴史遺産が見事に融合した魅力あふれる国として、その輝きを取り戻しつつあります。

表:スリランカの主要な歴史の流れ(概要)

| 時代区分 | 年代・時期 | 主な出来事・特徴 |

|---|---|---|

| 古代~中世 シンハラ王朝 | 紀元前6世紀 ~ 16世紀初頭 | ヴィジャヤ王子の伝説的来島、アヌラーダプラ王国(前4世紀~後10世紀)・ポロンナルワ王国(11~13世紀)など繁栄。仏教伝来(前3世紀)により仏教国家に。南インドからの侵攻やタミル系ジャフナ王国の成立(13世紀)など多民族化も進行。 |

| 植民地時代 ポルトガル ↓ オランダ ↓ イギリス統治 | 16世紀 ~ 1948年 | 1505年ポルトガル来航、以後沿岸部を支配。17世紀オランダが取って代わる。内陸のキャンディ王国は1815年まで存続。1796年以降イギリス支配下に入り1815年全島統一。プランテーション農業開始、英領「セイロン」として近代化が進む。 |

| 独立国家時代 | 1948年 ~ 現在 | 1948年に英連邦内で独立。1960年世界初の女性首相誕生など民主政治が定着。1972年国名をスリランカに改称し共和国に。1983年~2009年シンハラ人とタミル人の内戦発生。内戦終結後は復興と経済発展に注力し観光も復調。 |

スリランカの長い歴史には、日本との意外な接点もあります。

例えば仏教国としての親和性から、古くは奈良時代に伝来した仏教経典がスリランカ由来であった可能性や、近代では仏教徒同士の交流、さらには第二次大戦後のサンフランシスコ講和会議でスリランカ代表が日本への寛大な処置を訴えてくれた逸話(ジャヤワルダナ演説)などが知られています。

こうしたエピソードも踏まえ、日本人にとってスリランカの歴史はどこか親しみやすいものと言えるかもしれません。

スリランカの宗教:仏教を中心とした多宗教国家

続いて、スリランカの宗教について見ていきましょう。歴史を語る上で宗教は切っても切り離せませんからね。

スリランカは仏教徒が国民の約7割を占める仏教国ですが、同時に多民族・多宗教国家でもあります。仏教の他にヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教の信徒もそれぞれ存在し、寺院・モスク・教会が街中で共存する様子は旅行者の目にも印象的です。

宗教は人々の生活に深く結びついており、敬虔な信仰心を持つ人が多い点も特徴です。ここでは主要な宗教の成り立ちと現在の姿について解説します。

スリランカの宗教分布(民族と宗教の構成)

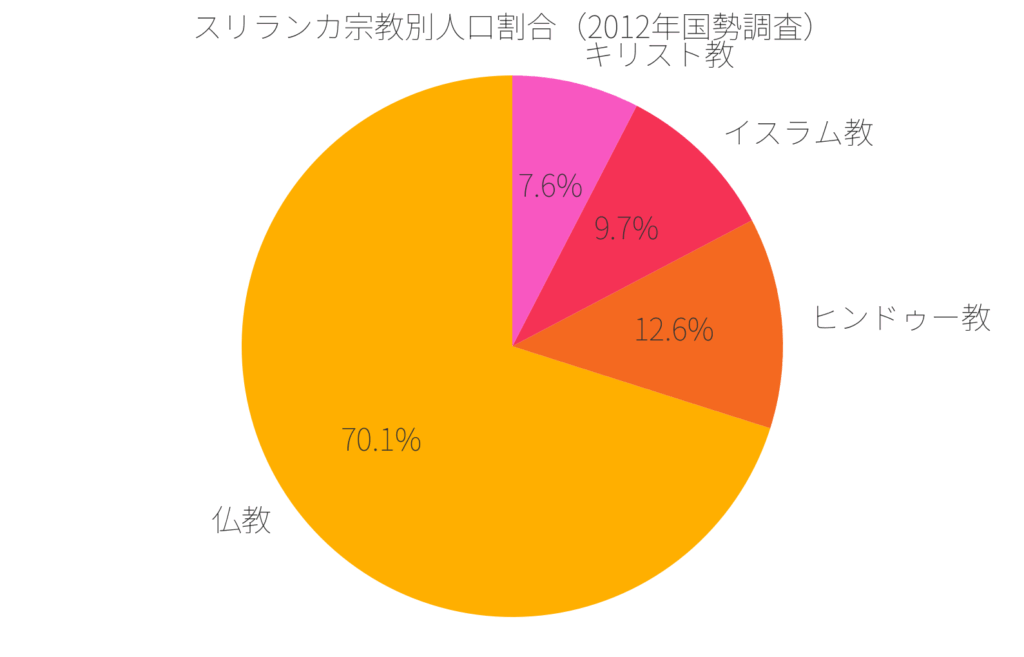

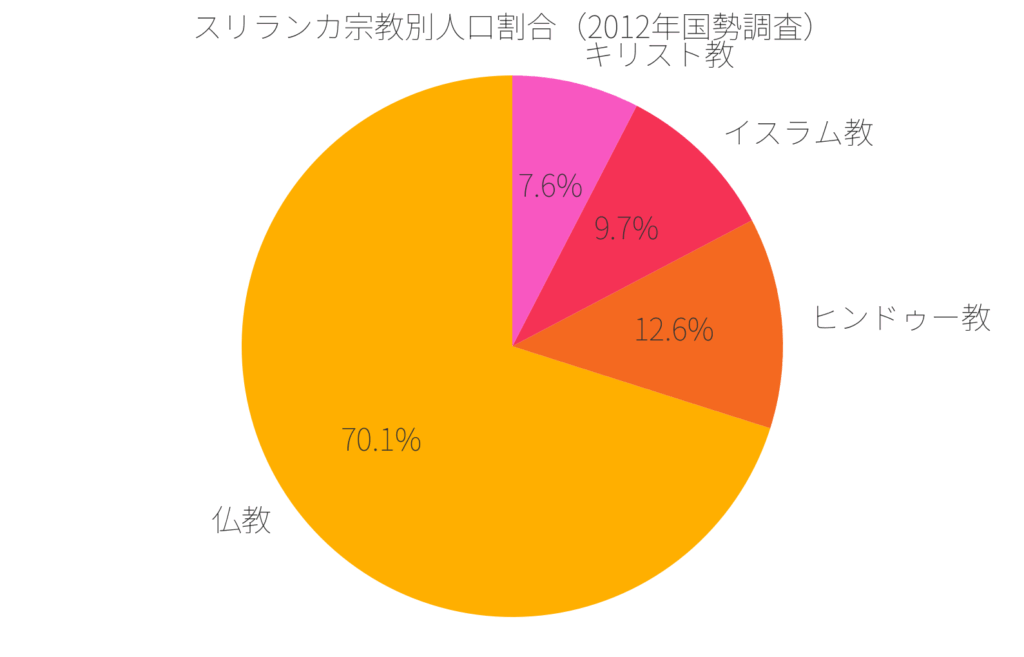

まず、現在の宗教人口の割合を押さえておきましょう。以下は2012年国勢調査をもとにしたスリランカの宗教別人口構成です。

表:スリランカの宗教別人口割合(2012年)

- 仏教:70.1%(主にシンハラ人)

- ヒンドゥー教:12.6%(主にタミル人)

- イスラム教:9.7%(主にムーア人〈アラブ系住民〉や一部タミル人)

- キリスト教:7.6%(主にシンハラ人とタミル人の一部、欧州系バーガー人など)

ご覧のように仏教徒が多数派とはいえ、3割弱は仏教以外の宗教を信仰しています。また民族と宗教が概ね対応しています。シンハラ人の多くは仏教徒、タミル人の多くはヒンドゥー教徒、ムーア人(アラブ系)はイスラム教徒というのが一般的です。

ただし例外もあり、シンハラ人やタミル人にもキリスト教徒(カトリック教徒)が相当数います。特に沿岸部のシンハラ人社会には、漁業との関係から仏教ではなくキリスト教を信仰するコミュニティも見られます(漁業は仏教の不殺生戒に反するため改宗したとの説)。

このようにスリランカでは民族=宗教が一対一ではなく多様に組み合わさっていることを理解しておきましょう。

なおスリランカは、主要4宗教がいずれも一定割合存在する国として世界でも珍しく、宗教的多様性の高い国ランキングで常に上位に入ります。実際、2008年の調査では「宗教多様性指数」世界第3位と報告されました。こうした多彩な信仰を持つ人々が共存している点も、スリランカの社会的特徴と言えます。

仏教:国民の7割を占める上座部仏教

仏教(上座部仏教)はスリランカの多数派宗教で、国民の約70%が信仰しています。前述の通り紀元前3世紀にインドから伝来して以来、シンハラ人の文化の核として発展してきました。

スリランカの仏教は東南アジアのタイやミャンマーと同じく上座部仏教(テーラワーダ)であり、原始仏教の伝統を色濃く残すのが特徴です。「仏教国スリランカ」というイメージから、多くの日本人旅行者も寺院巡りを楽しみにする方が多いでしょう。

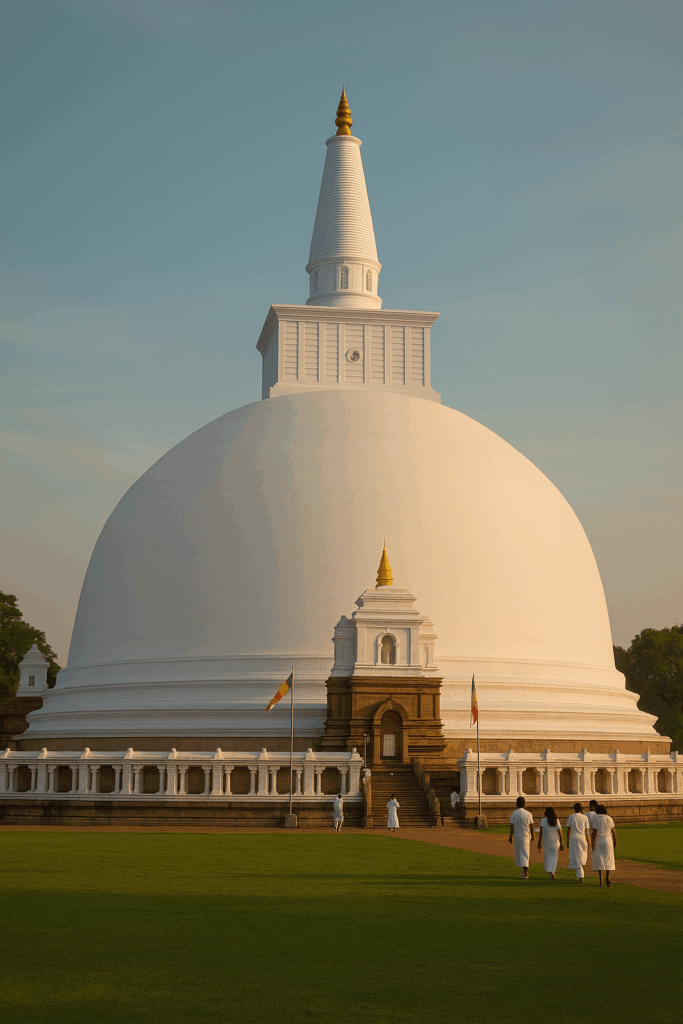

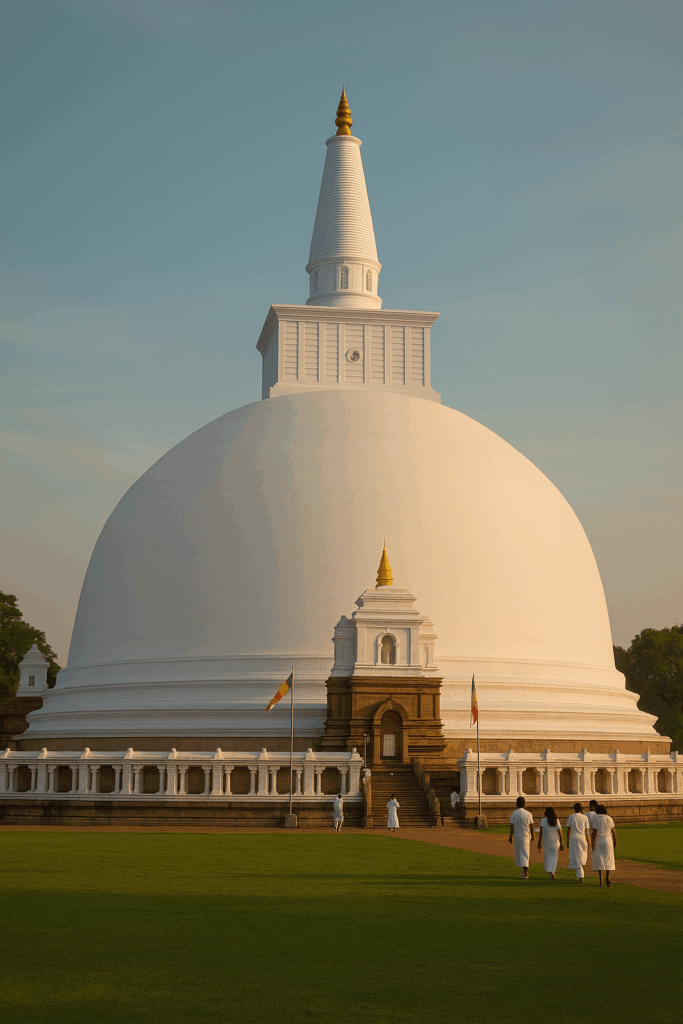

全国各地には大小様々な仏教寺院があります。古代都市アヌラーダプラには高さ55mのルワンウェリサーヤ大塔をはじめとする仏塔(ダグバ)が林立し、キャンディには仏陀の牙(仏歯)が奉安された仏歯寺(スリダラダーマーリガーワ寺院)があります。

キャンディの仏歯寺はスリランカ仏教の聖地であり、毎年一度ペラヘラ祭(エサラ・ペラヘラ)という大祭が開催されます。祭りでは象に乗せた仏歯舎利容器が街中を練り歩き、何十万もの参拝者や観光客で賑わいます。

また、スリランカ最高峰の一つスリーパーダ(聖なる足跡山、通称アダムスピーク)は、山頂に仏陀の足跡が残るとされ、仏教徒だけでなくヒンドゥー教徒やキリスト教徒、イスラム教徒も巡礼に訪れる霊峰です。このように仏教はスリランカ文化の中枢でありながら、他宗教との共存や影響も見られます。

仏教徒の多いシンハラ人社会では、日常生活にも仏教行事が深く根付いています。例えば毎月満月の日はポヤデーと呼ばれる祝日で、寺院での礼拝や断食などが行われ、お酒の提供が禁止されます。年中行事としても仏教関連の祝祭日が多く、国民の精神的支柱となっています。

一方で興味深いのは、スリランカの仏教がヒンドゥー教的要素や民間信仰とも習合している点です。多くの仏教徒が病気平癒や商売繁盛の祈願にヒンドゥーの神々(例えば学問の神ガネーシャや戦勝の神スカンダ=カタラガマ神)を信仰したり、占星術を重んじて結婚式の日取りを決めたりする習慣があります。

実際、キャンディの仏歯寺にもヒンドゥー教の守護神社が併設されており、仏教とヒンドゥー教が伝統的に調和してきたことがうかがえます。このような柔軟さもスリランカ仏教の特徴であり、長い歴史の中で培われた多宗教社会の知恵と言えるでしょう。

白壁に囲まれた美しい寺院で、ユネスコ世界遺産「聖地キャンディ」の一部として保護されている。スリランカ仏教の総本山的存在であり、国内外から多くの参拝者が訪れる。

ヒンドゥー教:タミル人社会の伝統宗教

ヒンドゥー教はスリランカ第2の宗教で、国民の約12~15%が信仰しています。

主に北部・東部を中心とするタミル人(ドラヴィダ系住民)の伝統的宗教であり、紀元前から南インドとの交流を通じて徐々に広まったと考えられます。

実はヒンドゥー教は仏教伝来以前から島に存在した最初期の宗教とも言われ、仏教国になる過程で一部は仏教に改宗しましたが、その後もタミル系住民の間でヒンドゥー文化が維持されてきました。

タミル人は中世以降ジャフナ王国を築き、ヒンドゥー教を島北部に根付かせました。そのため現在でも北部・ジャフナ半島や東部のバッティカロア、トリンコマリーといった地域にはヒンドゥー寺院(コーヴィル)が数多くあります。

有名な寺院として、トリンコマリーのコネーシュワラム寺院(シヴァ神を祀る)や、ジャフナ近郊のナッラウルのムルガン寺院などが挙げられます。ヒンドゥー教徒の祭礼も各地で盛んです。

例えば収穫祭のタイ・ポンガルや、光の祭典ディーパーバリ(ディワリ)はタミル人ヒンドゥー教徒最大の祝祭で、これらの日はスリランカ全国で公休日となっています。

また首都コロンボや中央高地の都市でも、タミル系住民のコミュニティがある場所では立派なヒンドゥー寺院が見られます。コロンボのピッタ寺院(ピッタ・コーヴィル)や、キャンディ近郊のカタラガマ聖地(仏教徒とヒンドゥー教徒双方の巡礼地)など、宗教観光的にも興味深いスポットが点在します。

前述のように仏教との習合も進んでおり、ヒンドゥー教の神々が仏教に取り込まれて守護神扱いされている例(ヴィシュヌ神や女神パッタニーなど)は多数あります。

スリランカのヒンドゥー教徒はインドのタミルナードゥ州と文化的つながりが強く、言語もタミル語を使用しています。言語も宗教も異なる多民族が共存するスリランカ社会において、ヒンドゥー教徒タミル人は独自のアイデンティティを維持しつつ、長い歴史の中で島の文化に貢献してきたのです。

イスラム教とキリスト教:外来の宗教とその定着

イスラム教とキリスト教はいずれも人口1割弱ずつを占める宗教で、歴史的には外部から伝わったものです。まずイスラム教は、10世紀頃から到来したアラブ商人によってもたらされました。

インド洋交易の中継地だったスリランカには、中東やマレー世界からイスラム教徒の交易商人が訪れ、定住するようになりました。彼らは現地女性と婚姻関係を結びながらコミュニティを形成し、やがてスリランカ・ムーア人と呼ばれるアラブ系イスラム教徒の民族集団が生まれます。

現在、イスラム教徒は全国に散在していますが、特に都市部コロンボや東部沿岸(バッティカロアやアンパーラ県)に多く、モスクも各地に点在しています。代表的なモスクとしてコロンボのジャミ-ウル-アルファー大モスク(赤白ストライプ模様で有名)などが挙げられます。

イスラム教徒は熱心に信仰を守っており、女性はヒジャブを着用し、豚肉を口にしないなど戒律を遵守しています。他宗教とは異なる生活習慣を持つものの、スリランカ社会にしっかり溶け込んでいます。

国教ではないものの、イスラム教の祝祭(ラマダーン明けのイードなど)も公休日に指定されています。ただし近年、中東の情勢などの影響もあり、仏教徒との軋轢が問題になることもあります(2019年のテロ事件以降、一部でムスリム迫害の動きが出た例など)。

それでも長い歴史を通じ共存してきた仏教徒とイスラム教徒の関係は基本的に良好で、商業や教育などあらゆる分野で協力関係にあります。

一方、キリスト教(主にカトリック)は16世紀以降のヨーロッパ支配によって伝えられました。最初に到来したポルトガル人はカトリックを広め、多くの沿岸住民を改宗させました。その後オランダはプロテスタント(オランダ改革派)を布教しましたが、人々の間では引き続きカトリック信仰が根付きました。

イギリス統治期には英国国教会や各プロテスタント派の宣教師が学校を設立し、キリスト教教育を施しました。その結果、現在スリランカのキリスト教徒(約7~8%)の大半はローマ・カトリックですが、一部にプロテスタント(聖公会、メソジスト、バプテストなど)も存在します。

キリスト教徒はシンハラ人、タミル人双方に見られ、特に西海岸の都市ネゴンボはカトリック信徒が多数派で「リトルローマ」と呼ばれるほど教会が多い土地柄です。コロンボにもセントルシア大聖堂など大きな教会があり、クリスマスや復活祭には多くの信徒が集います。

キリスト教徒は数としては少ないものの、教育や医療など近代化に果たした役割が大きく、社会的影響力のあるコミュニティです。またスリランカ初の女性首相バンダラナイケ夫人がキリスト教徒から仏教に改宗したように、他宗教との結びつきもあります。

仏教徒やヒンドゥー教徒と親戚関係になる例も多く、宗教を超えた付き合いが日常的に営まれています。各宗教がお互いの祭礼を祝い合う習慣も根付いており、例えばクリスマスには仏教徒やヒンドゥー教徒の家庭でもパーティーを開いたりといった微笑ましい光景が見られます。

多宗教社会スリランカならではの光景と相互尊重

以上のように、スリランカは仏教・ヒンドゥー教・イスラム教・キリスト教が混在する社会です。そのため街を歩けば、仏塔の隣にヒンドゥー寺院があり、少し行けばモスクのミナレットと教会の鐘楼が見えるということも珍しくありません。各宗教の建築様式が一度に楽しめる点でも、旅行者には興味深い国と言えるでしょう。

またスリランカ人は概して他者の宗教に寛容で、異なる信仰を尊重する精神があります。

例えばある幼稚園では、園児たちがそれぞれお釈迦様、キリスト像、ヒンドゥーの神像にお祈りできるよう並べて置いてあった、というエピソードもあります。イスラム教だけは偶像崇拝を禁じるため例外ですが、みんなで各宗教のお祝いをする学校行事もあるそうです。こうしたエピソードからも、スリランカの人々の懐の深さが感じられます。

もっとも、近代以降は民族主義の台頭に伴い「シンハラ=仏教徒 vs タミル=ヒンドゥー教徒」という図式で捉えられることも増えました。政治的には仏教が「国の主要な宗教」として優遇されてきた経緯もあります(1978年憲法で仏教の優越的地位が規定)。

それでも一般庶民レベルでは、長い歴史の中で育まれた共存の知恵が受け継がれているように思われます。実際、アダムスピークのように宗教を超えて一緒に巡礼する慣習もありますし、結婚式で異なる宗教同士のカップルがお互いの儀式を取り入れるケースもあります。

スリランカを旅するときは、ぜひこうした多宗教社会ならではの光景にも注目してみてください。一つの国でありながら寺院の様式や人々の祈り方が異なる様子から、スリランカという国の奥深さを感じられることでしょう。

まとめ:スリランカの歴史と宗教のポイント

今回のポイントをまとめると以下となります。

- 2500年以上の歴史を持つスリランカは、古代から複数の王朝が興亡し、16世紀以降は欧州勢力の植民地支配を受けました。1948年に独立し、1972年に国名をセイロンからスリランカに改称しています。内戦など困難も経験しましたが、現在は平和を取り戻しつつあります。

- 仏教を中心に多宗教が共存する社会であり、国民の約70%が上座部仏教徒です。次いでヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教の信徒が存在し、それぞれの宗教施設が全国に見られます。寺院や祭礼などを通じて、各宗教がスリランカ文化に大きな影響を与えてきました。

- 宗教的寛容と習合が特徴で、異なる宗教同士がお互いの信仰を尊重してきた歴史があります。仏教徒がヒンドゥーの神に祈願したり、全宗教の巡礼地とされる聖山(スリーパーダ)があったりと、ユニークな信仰形態も発達しています。その反面、20世紀以降は民族・宗教対立も起きましたが、現在人々は共生に向けて努力しています。

- 旅行者向けの注意点として、寺院では服装や振る舞いに十分配慮し、仏像等に対する不敬行為は厳禁です(仏像と一緒の写真撮影時は背を向けない等)。外務省や米国務省もこれら宗教的マナー遵守を強く注意喚起しています。また衛生管理や蚊対策、ビザ手続きなど基本事項も事前に確認しましょう。

- 世界遺産や文化体験が豊富なスリランカでは、古代都市遺跡群(アヌラーダプラやポロンナルワ)、仏歯寺や黄金寺院(ダンブッラ)など歴史・宗教スポットが目白押しです。歴史と信仰への理解を深めて訪れれば、旅の感動も一入です。ぜひ予備知識を活かし、スリランカの多彩な魅力を安心して味わってください。きっと心に残る素晴らしい旅になることでしょう。